GRAND FORMAT

Littérature et colonialisme

L’exemple du phénomène eurasien

par Alain Ruscio

Chercheur, membre de l’AMAROM.

Littérature et colonialisme

L’exemple du phénomène eurasien

par Alain Ruscio

Chercheur, membre de l’AMAROM.

Cet article est extrait de la revue Ultramarines n°28 éditée par l’AMAROM.

Vous pouvez également le consulter dans sa version originale PDF.

S’il y a longtemps que la critique a renoncé à la théorie de la littérature comme reflet, forcément fidèle, de la réalité, son témoignage peut toutefois être précieux pour l’historien. En particulier si l’on étudie la vie amoureuse au temps des colonies. « La proportion des romans coloniaux qui prennent pour héros un blanc marié avec une jaune ou une noire est environ de deux sur trois » remarquait Eugène Pujarniscle dans son essai le plus célèbre[1].

Cette littérature coloniale, aujourd’hui décriée ou ignorée, a eu ses heures de gloire. Les tirages des auteurs, Jean Ajalbert, Jean d’Esme, Jean Marquet, Albert de Pouvourville… pour ne citer que des Indochinois, étaient loin d’être négligeables[2].

Enfin, à une époque où les Français voyageaient peu, où la presse évoquait épisodiquement les colonies, où la radio et, a fortiori, la télévision, existaient peu, ou n’existaient pas, la littérature a été, avec le cinéma et la chanson, un moyen, pour le grand public, de connaissance des réalités coloniales.

Le métissage aurait pu être, aurait dû être, un des moyens de rapprochement des peuples, une passerelle. Mieux, si l’on observe que la théorie de l’inégalité des races est le fondement du credo colonial[1], on aurait tendance à croire que le métissage aurait dû être l’un des moyens de la partie (autoproclamée) la plus développée, la plus intelligente, de l’humanité, pour élever les êtres supposés inférieurs.

Aurait pu… Aurait dû… Mais, en Histoire, l’usage du conditionnel ne mène jamais très loin.

« Le métissage aurait pu être, aurait dû être, un des moyens de rapprochement des peuples, une passerelle. »

La jaune et le blanc, roman des mœurs indochinoise, Jean Marquet, Paris, 1927, © ANOM

Marquet, Jean, La jaune et le blanc : roman des mœurs indochinoise, Paris, 1927, © ANOM

Dans un roman de Jean Marquet, La Jaune et le Blanc, un des personnages, Schwartz, qui vit au milieu de ses deux femmes et de sa nombreuse progéniture, émet une théorie mélangiste : « L’avenir du pays était dans la fusion des deux races. Un nouveau peuple se formait lentement. Dans quelques lustres, l’Indochine, par ses métis, quarterons et octavons, serait semblable aux anciennes colonies d’Amérique, une terre où tout : agriculture, commerce, industrie, appartiendrait aux hommes nouveaux qui avaient pu s’adapter intelligemment au climat et au sol ». Auteur d’un autre roman à thèse, François Phuoc, métis, Jehan Cendrieux le dédie « à tous ceux qui se dévouent pour la belle cause des métis franco-indochinois ».

Idéal de braves hommes. Mais ni Marquet, ni Cendrieux, ne s’interrogent sur un détail. Lorsque Marquet publie son livre, en 1926, la France occupe la Cochinchine et l’Annam, en gros, depuis 70 ans, le Tonkin depuis plus d’un demi-siècle. Et pourtant ces vœux pieux n’ont nulle part été exaucés, cette race nouvelle n’a vu le jour.

S’ils avaient fait un effort pour se dégager des idées reçues du temps, nos observateurs seraient sans doute parvenus à cette inquiétante interrogation : Pourquoi ?

S’ils avaient été lucides, ils auraient forcément répondu : à cause du racisme ambiant.

Que faut-il pour qu’un enfant soit heureux ? Qu’il soit un fruit de l’Amour et qu’il le sache. Si ce n’est une condition suffisante, c’est, au moins, une condition nécessaire. Or, on a souvent l’impression, en lisant la littérature coloniale, que l’Amour a rarement présidé à la constitution de couples, outre-mer.

Il faut, d’abord, partir de cette constatation : longtemps, la situation la plus fréquente de l’homme français arrivant en Indochine a été la solitude. Souvent, cette solitude se doublait du mal du pays, de l’étroitesse de la vie quotidienne, de la lenteur, de l’absence de loisirs, du sentiment de vivre au milieu d’une sous-humanité… C’est le fameux cafard colonial, bien connu de la plupart des témoins.

Beaucoup de romans coloniaux commencent par la description de cette vie d’hommes seuls. Les plus réservés, les plus timides, ou les moins réceptifs au racisme ambiant, ne peuvent se résoudre à des pratiques qu’ils jugent dégradantes. Le héros du roman de Jean Ajalbert, Raffin, n’est pas tendre avec les compatriotes qu’il croise au Laos : « Tous [étaient] mariés à l’indigène, sauf Raffin. Vertueusement, il avait résisté à l’exemple des camarades. Il ne pouvait accepter, dans la paix de sa conscience, l’union temporaire qu’ils pratiquaient tous ». Dans les premières pages de La Jaune et le Blanc, pareillement, Jean Marquet présente son héros, Rivolet, comme rétif à ce type d’union.

« Longtemps, la situation la plus fréquente de l’homme français arrivant en Indochine a été la solitude. »

Mais le temps passe… Pour ces hommes, jeunes et vigoureux, chaque mois, chaque semaine, devient plus difficile à vivre… Comme l’écrit pour sa part Claude Farrère, faisant parler un de ses héros, dans Les civilisés, prix Goncourt 1905, dont l’action se situe à Saigon : « Une maîtresse, c’est la seule distraction acceptable pour les heures de sieste… ». Comme les Françaises « sont hors de prix et hors d’âge », il faut bien « prendre des Annamites ». Ces maîtresses furent le plus souvent, on le sait, appelées congais (parfois orthographié congayes). On sait que le mot signifie banalement, en vietnamien : filles. Mais il devint assez vite péjoratif. Ajoutons qu’il fut souvent appliqué aux compagnes non vietnamiennes des Blancs (laotiennes, cambodgiennes, thais…). Les Blancs trouvaient commode d’avoir une compagne attitrée. On appela ce phénomène d’une formule éminemment laide, déjà citée, le mariage à l’indigène.

« D’ailleurs, si les descriptions du physique des femmes indochinoises insistent souvent sur leur beauté, les portraits moraux et / ou psychologiques ne sont guère positifs. »

C’est dire si la tendresse a souvent été absente de ce genre de situation. D’ailleurs, si les descriptions du physique des femmes indochinoises insistent souvent sur leur beauté, les portraits moraux et / ou psychologiques ne sont guère positifs. Elle est calculatrice, ne songeant à l’union avec l’homme blanc que pour ses avantages pécuniaires. Enfin, elle est rarement fidèle. Le cocufiage de l’homme colonisateur, la plupart du temps avec un Indochinois est quasi systématique dans cette littérature. Il apparaît, en tout cas aux lecteurs d’aujourd’hui, comme un clin d’œil de l’Histoire, comme une revanche de la femme colonisée. Dans ces conditions, qu’est-ce donc que cette amoureuse avec emploi pour la plupart des hommes seuls vivant aux colonies ? Le plus souvent, un passe-temps, qui joint l’utile (l’entretien de l’intérieur) à l’agréable (le reste). Au mieux, le symbole de la recherche du mystérieux, du peu ordinaire. Au pire, un objet. Claude Farrère donne cette définition de la congai : « Fillette annamite moitié servante, moitié épouse, qui complète indispensablement le mobilier d’un Européen d’Indochine ».

C’est donc à un échange marchand, où chacun trouve son avantage, que les parties ont recours. N’allons pas mettre de l’Amour dans cet échange, ne mélangeons pas les genres.

N’y eut-il donc que des couples de ce type ? L’affirmer serait tomber, évidemment, dans la caricature. De véritables amours naquirent certes en Indochine coloniale. Certains hommes blancs surmontèrent les idées reçues, affrontèrent les regards désapprobateurs, les mots blessants, comme ce qualificatif, encongaillé, acceptèrent parfois de ruiner leur carrière pour vivre de telles aventures. On en trouve trace dans la littérature : tel Claude, le héros du Retour à l’argile, de George Groslier ; ou Jeanpierre, l’amoureux fou de la belle (mais si frivole !) Sao, d’Henry Cassevile…

Cependant, il faut bien reconnaître que ces cas furent rares, dans la réalité comme dans la littérature.

De ces unions naquirent forcément des enfants. Par milliers. Dizaines de milliers ? Centaines ? Rappelons que c’était une époque où l’homme colonisateur n’éprouvait guère le besoin de prendre des précautions, où la contraception existait peu (surtout aux colonies). Certes, il y eut sans aucun doute des pratiques abortives indigènes, mais on imagine pourtant qu’elles n’ont pas toujours été efficaces.

Or, les enfants eurasiens sont peu évoqués dans la littérature coloniale, si ce n’est au détour de phrases signalant leur existence de petits sauvageons. Les seuls cas où ils prennent quelque consistance concernent ceux d’entre eux, rares, qui partent en métropole.

Chivas-Baron,Cl., Confidences de métisse, [s.I], 1927, © ANOM

![Chivas-Baron, Cl., Confidencees de métisse, [s.l.] 1927 © ANOM](https://www.histoires-ultramarines.fr/wp-content/uploads/2017/05/Chivas-Baron-Cl.-Confidencees-de-métisse-s.l.-1927-©-ANOM-194x300.jpg)

Chivas-Baron,Cl., Confidences de métisse, [s.I], 1927, © ANOM

Paradoxe ? Ou illustration d’une certaine logique ?

Le seul portrait littéraire appuyé que nous avons retrouvé est celui de la fille d’Edouard Lauzebert et d’une femme annamite dans le roman de Clotilde Chivas-Baron, Confidences de métisse. Le récit est censé être fait à la première personne du singulier, justement par l’enfant issu de ces ébats, Jeannie. L’héroïne se rappelle parfaitement son enfance. Son père, vivait dans la maison de maître.

Elle restait avec sa mère « au fond des jardins, proches des cuisines », dans « de modestes pavillons ». Elle avait certes le droit de venir dans la maison du maître, mais… devait disparaître dès que le boy annonçait un visiteur. Un soir, elle est blottie sur les genoux de mon père. La scène décrite est empreinte de tendresse, comme il sied entre un père et sa fille. Soudain « les éclats de voix d’une madame française résonnèrent dans le vestibule. Tout sourire effacé de ses lèvres, Edouard Lauzebert se leva si brusquement que je tombai sur le derrière et, comme je hurlais de colère et de douleur, mon père appela les boys. Avec dureté, il dit : “Enlevez ça !“… “Ça“, c’était moi. ». Il y a pire.

« Les enfants eurasiens sont peu évoqués dans la littérature coloniale, si ce n’est au détour de phrases signalant leur existence de petits sauvageons. »

Le maître a d’autres enfants, en métropole. Il en parle autour de lui, avec fierté, sans retenue, il montre des photos, devant la fillette. « À dater de ce jour, j’ai su que certains parents possèdent des enfants qu’ils présentent avec vanité, et des enfants qu’ils cachent parce que, de ceux-ci, ils sont médiocrement fiers (…). Et – ce fut une révélation – j’ai compris le qualificatif “métisse“ qu’au passage, et comme une injure, me jetaient mes camarades les écoliers ». Suit toute une litanie d’anecdotes blessantes. L’héroïne du roman conclut : « À dater de ce jour, ma haine naquit ».

Lorsqu’arrive la fin du séjour colonial, il ne vient pas à l’esprit de l’homme blanc que, peut-être, il pourrait emmener avec lui en France sa femme et sa progéniture. Le père de Jeannie, a la délicatesse de confier sa congai et sa fille à un Français, un pauvre bougre, plus ou moins ivrogne, qui, moyennant finances, accepte d’épouser la femme et de donner son nom à l’enfant. Puis, en accord avec sa conscience, le père naturel part sans même un regard. Même cas de figure dans Raffin Su-Su, de Jean Ajalbert. Le père n’est d’ailleurs pas un ingrat : il achète à sa femme et à ses enfants, avant de partir, « une case, une étendue de rizière et des buffles ».

Dans Le retour à l’argile, de George Groslier, roman pourtant humaniste (ou, comme on disait à l’époque, indigénophile), l’auteur imagine une scène. La concubine cambodgienne de Claude, Kâmlang, est harcelée par un ancien amant, qui veut lui soutirer de l’argent. Sans nulle nécessité pour les besoins de l’intrigue, l’apprenti-maître chanteur est comme par un hasard un métis. « C’était un assez beau gaillard, équivoque comme ils sont tous » écrit tranquillement Groslier.

Équivoque. Le mot résume fort bien, hélas, le regard colonial sur l’Eurasien. Puisque, décidément, ces deux sociétés, la coloniale et la colonisée, sont en conflit, malgré les grandes phrases des discours officiels et de la propagande à cinq sous, l’Eurasien intériorise en lui-même ce conflit. Au lieu d’être l’être-passerelle, il est l’être-barrière ! Pas étonnant qu’aucune des deux communautés ne lui fasse confiance. L’Eurasien est « rejeté hors la loi par les deux races ennemies et jointes… » comme l’écrit Clotilde Chivas-Baron dans Trois femmes annamites. En période de paix (relative), cette contradiction est déjà dure à vivre. Mais lorsque, en 1945-1946, éclate la guerre d’Indochine, le déchirement est intolérable. Il est caractéristique que le même mot, ennemis, revienne sous la plume de Bernard Coutaz, dans Les dents agacées, trente ans après Clotilde Chivas-Baron : « En son âme se mêlaient l’Orient et l’Occident, en lui se contrariaient deux mondes qu’il savait ennemis ».

Chivas-Baron, Cl., Trois femmes annamites,[s.l.] © ANOM

![Chivas-Baron, Cl., Trois femmes annamites,[s.l.] © ANOM](https://www.histoires-ultramarines.fr/wp-content/uploads/2017/05/Chivas-Baron-Cl.-Trois-femmes-annamitess.l.-©-ANOM-197x300.jpg)

Chivas-Baron,Cl., Confidences de métisse, [s.I], 1927, © ANOM

Est-ce pour cela, parce qu’il doit en permanence cacher son ambiguïté, qu’il est si mystérieux ? Qu’il a tant de mal à communiquer, tant avec les Européens qu’avec les Asiatiques ? Est-ce pour cela qu’il a ce « masque impénétrable du métis : nul ne peut savoir si un événement lui cause de la peine ou du plaisir », selon l’expression de Jean Marquet (La Jaune et le Blanc) ?

Et, d’abord, à la loi de quel sang obéit-il ? Sang mêlé, l’Eurasien ne peut pratiquement jamais surmonter ce caractère double qui lui est consubstantiel. À une époque qui croyait encore aux vertus (ou aux vices) des sangs des races différentes, on ne compte plus les douloureuses interrogations sur la part des observateurs. « Quel est l’apport mystérieux du sang annamite, tho ou laotien dans la personnalité des enfants issus de l’union conjugale des Blancs et des épouses jaunes ? Le métissage additionne-t-il les défauts des deux ? Provoque-t-il l’éveil d’une intelligence particulière ? Ou détermine-t-il une régression ? » se demande gravement Eugène Pujarniscle, dans son essai déjà cité sur la Littérature coloniale.

On a le sentiment que les romanciers veulent illustrer une thèse essentialiste. Chaque race est censée être pourvue de toute éternité de telle ou telle qualité, de tel ou tel défaut. L’atavisme explique tout, le destin des héros n’y échappera pas. L’homme métis est pré-déterminé, programmé par les parts du sang des deux races qui lui ont donné naissance. Comme si l’essence de l’être humain était naturelle et non culturelle, individuelle et non sociale.

« Sang mêlé , l’Eurasien ne peut pratiquement jamais surmonter ce caractère double qui lui est consubstantiel. »

De ce fait, il est presque toujours un déclassé, déchiré entre deux mondes, entre deux échelles de valeurs : celles de la race colonisatrice, principe mâle, mêlant raison, rigueur morale, bienséance, franchise, s’opposant à celles de la race colonisée, élément femelle, éternelle mineure, immature, faites de sensualité teintée de dépravation, voire de bestialité, de perfidie, comme l’écrit avec beaucoup de justesse Pierre Brocheux [4].

Il est ambigu par nature. Ginette, l’héroïne de Clotilde Chivas-Baron dans Trois femmes annamites, avoue ne pas savoir qui elle est. S’adressant à une amie vietnamienne, elle s’écrie : « Tu ne peux comprendre cela, toi, tu es une Annamite… Moi, je ne suis pas une Annamite, je ne suis pas une Française, je suis une métisse. Une métisse ! C’est-à-dire un être méprisé des deux races auxquelles j’appartiens. D’aucuns raillent mes cheveux blonds, mes yeux bleus ; les autres m’insultent à cause de ma peau ambrée, de mon nez épaté. Tous me détestent… et je les hais tous ! ».

Si l’Eurasien ne peut parvenir à la paix de l’âme, c’est qu’il est incapable de se prononcer entre les deux parties d’humanité qui constituent sa personnalité. La plupart des romans semblent défendre cette thèse : l’Eurasien doit choisir son camp. S’il ne le fait pas, il est condamné, éternellement, à trahir l’un ou l’autre. Pire : l’un et l’autre. D’où le nombre invraisemblable de personnages d’espions, d’agents doubles métis dans la littérature policière ou d’espionnage.

A contrario, s’il opte pour l’une des deux sociétés contre l’autre, il coupe le nœud gordien, il atteint la tranquillité.

« Si l’Eurasien ne peut parvenir à la paix de l’âme, c’est qu’il est incapable de se prononcer entre les deux parties d’humanité qui constituent sa personnalité. »

Dans Trois femmes annamites, de Clotilde Chivas-Baron, Ginette, l’héroïne eurasienne, choisit la part asiatique de son sang. Elle vengera les siens grâce à sa beauté, grâce à l’attrait trouble qu’elle suscite auprès des hommes du tout-Saigon. Elle est parfaitement amorale, mais obéit à un principe « Vis aux dépens de l’Occidental venu d’outre-mer vivre à tes dépens ». Elle ajoute : « J’ai juré de me venger des Européens cruels et faux, qui nous jettent en ce monde avec une coupable insouciance – une réelle inconscience – et qui ne songent pas à nous y faire la place à laquelle, tout comme eux, nous avons droit ». Elle n’utilise pas, elle, la prostitution de bas étage. Elle vise haut. Elle épouse finalement M. de Croixval et obligera la bonne société coloniale à lui faire bonne figure.

Dans le roman d’Herbert Wild, l’héroïne, L’autre race, Marie, l’héroïne, fait le choix inverse. Elle est la fille de Séi, une femme Tho, et d’un colon. Très jeune, son père l’envoie en France pour y poursuivre de brillantes études. Elle en revient, à 18 ans, Française jusqu’au bout des ongles. Elle s’aperçoit vite qu’aucun dialogue n’est plus possible avec sa mère Comme l’écrit Henri Copin[5], quel dialogue peut-il y avoir entre une jeune fille qui joue du piano et une vielle femme qui fume la pipe à eau ? « Elle regarde le masque asiatique qu’accusent les années, l’étrange costume… Cette femme est sa mère, est-ce croyable ? Marie sait qu’elle l’est, elle sait combien elle est aimée. Elle aime elle-même sa mère puisqu’elle l’aimait sans la connaître… Elles sont en présence l’une de l’autre, et il semble que quelque chose s’est brisé ». Finalement, elle se fiance à un jeune arriviste de Saigon, qui la persuade d’écarter sa mère. Ce qu’elle fait.

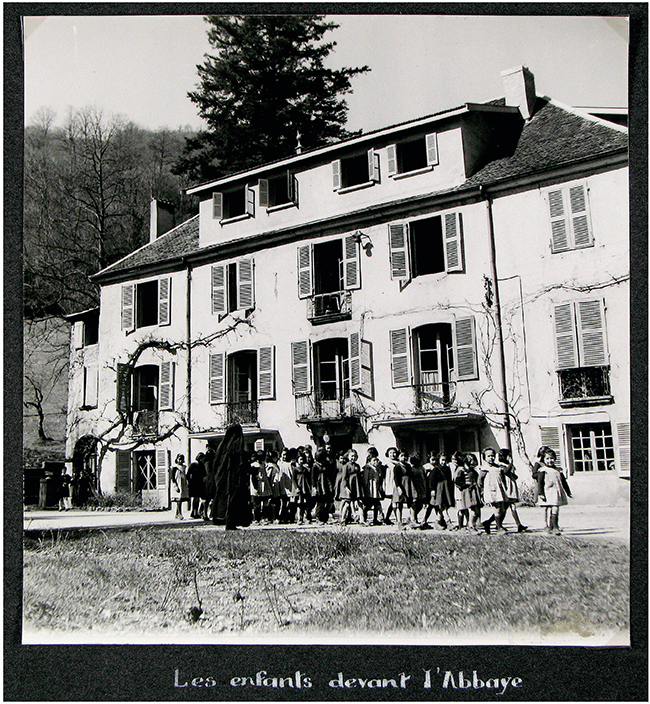

Les enfants devant l’abbaye, 1947. © ANOM

La Fédération des Oeuvres de l’Enfance française en Indochine (FOEFI) avait acheté la propriété dite l’abbaye à Saint-Rambert en Bugey, où furent « rapatriés » en métropole les enfants eurasiens, leurs mères restant sur place.

Les enfants devant l’abbaye, 1947. © ANOM

La Fédération des Oeuvres de l’Enfance française en Indochine (FOEFI) avait acheté la propriété dite l’abbaye à Saint-Rambert en Bugey, où furent « rapatriés » en métropole les enfants eurasiens, leurs mères restant sur place.

Même cas de figure pour le premier enfant de Rivolet, un fils, dans La Jaune et le Blanc. Le père l’envoie en France. Il y connaît la rude, mais saine, vie des paysans savoyards. A la déclaration de guerre, en 1914, il s’engage, se conduit en héros et revient médaillé. Il est devenu un parfait Français… puisqu’il a oublié la part annamite de son sang.

« Le métisse endosse le rôle fantasmatique que jouait le bâtard chez Maupassant : enfant de l’amour, marqué par le péché, guetté par le dégénérescence, victime de l’exclusion, vivant symbole de la culpabilité. »

En 1952, le romancier Bernard Coutaz publie un roman sensible, montrant les malheurs d’un jeune homme, Nguyen Van Linh, rebaptisé Pierre. Le titre, assez énigmatique, Les dents agacées, trouve son explication dans un dicton rapporté par l’auteur : « Les pères ont mangé des raisins verts et les fils ont eu les dents agacées ».

Le sort malheureux, tragique même, poursuit la plupart des Eurasiens de la littérature coloniale française.

Les femmes, en général fort belles, convoitées, deviennent prostituées pour les moins chanceuses, demi-mondaines pour les autres. Une amie eurasienne de Jeannie, croisée à Saigon, chasse le client rue Catinat. Elle se déguise en congai, offrant de l’exotisme de pacotille aux nouveaux arrivants, parlant un pigdin presqu’inaudible, alors qu’elle s’exprime parfaitement en français.

Au bout de ces destins ratés, la mort. Comme dans Carmen, héros et héroïnes métis la devinent, la pressentent. Ils savent que leur vie de malheur ne peut se terminer que par le drame, souvent le suicide. Comme s’ils devaient s’éliminant eux-mêmes, supprimer ces traces vivantes de l’échec du beau rêve du métissage comme passerelle.

Dans la littérature ?

Il est plus que probable qu’en ce domaine au moins, le roman colonial a reflété assez fidèlement la réalité. La communauté dominante et la communauté dominée, en guerre larvée permanente malgré le vernis des discours, ne pouvaient voir d’un bon œil ces êtres hybrides, résumant en leurs personnes le refus du choix. Dans son étude magistrale, Henri Copin écrit à ce sujet : « Le métis endosse le rôle fantasmatique que jouait le bâtard chez Maupassant : enfant de l’amour, marqué par le péché, guetté par la dégénérescence, victime de l’exclusion, vivant symbole de la culpabilité »[6].

Dans son ouvrage, déjà maintes fois cité, Jean Marquet met en exergue ce proverbe provençal : « Marie-toi dans ton village et dans ta rue si tu peux ». Dans L’autre race, Herbert Wild fait dire à un vieux sage : « Il ne faut pas mêler les races. Il faut que l’Occidental reste Occidental et que le Tho reste Tho ». Sous-entendu : inutile, sous prétexte de je ne sais quel exotisme ou, pire, de je ne sais quelle théorie fumeuse de rapprochement entre les races, de tenter de marier l’eau et le feu. Les hommes et les femmes d’Orient et d’Occident sont séparés par des barrières invisibles, bien plus infranchissables que les frontières politiques. L’incommunicabilité entre eux est définitive.

La littérature coloniale n’était pas aveugle. Elle était borgne. Décrivant, fort bien, une réalité, elle n’a eu qu’un défaut : croire que c’était la réalité. Elle a représenté ce qui aurait pu devenir l’accomplissement de l’œuvre de l’homme blanc, elle n’a fait qu’en montrer les limites.

Evoquant la situation coloniale, elle a cru décrire la situation humaine. Erreur explicable par le contexte des temps.

Mais aujourd’hui, il en est tout autrement. Si l’on peut à juste titre prétendre que le métissage est l’avenir de l’humanité, c’est parce que la situation coloniale s’est écroulée.

Ouvrages cités :